随着夏季的到来,野生菌成熟,其味道鲜美,又含有脂肪、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、多种矿物质和多种维生素,经常食用菌类,对增进健康、预防疾病、有很多帮助,深受市民欢迎。但近段时间来,全州各县市相继发生食用野生菌中毒事件,对此,恩施市疾控中心提醒市民,要谨慎食用,小心中毒。

野生菌又称野蕈或野蘑菇,属于真菌植物,多生长在阴湿的环境里,特别是夏季持续下雨后,山林中潮湿的环境为野生菌的生长提供了有利条件。因此夏季是野蘑菇中毒的多发期。受气候生态变化等复杂因素的影响,一些原来可以食用的野生菌也会发生性状的改变,使自身产生毒素。据资料显示,一次多食或连续食用野生菌,会导致人体血糖降低。因此,即便不中毒,多食野生菌也会出现全身无力的现象。

食菌中毒者绝大多数都属于胃肠炎型轻度中毒,临床表现为剧烈恶心、呕吐、腹痛等,还有少数为神经精神型,临床表现为头昏、恶心、呕吐,然后出现烦躁、谵妄、幻视等症状,如果中毒严重,对心、肝、肾损害极大,会引发急性肾功能衰竭或导致休克甚至死亡。

据恩施市疾控中心有关专家介绍,食用野生菌中毒主要有三方面原因:误食有毒菌类,常见的野生菌有上百种,但能食用的菌子只有三四十种。有毒菌常混杂在能食用的野生菌中,让采菌人毫无察觉,易发生中毒;加工环节出现失误,如果没有弄熟或者炒菌的锅铲沾上了没有炒熟的菌子,食入后即可能发生中毒;一些野生菌虽属无毒菌类,如果其生长地发生了污染,或者地层下含有磷之类有毒的矿物,误食这种地方采来的菌子,很容易导致中毒。

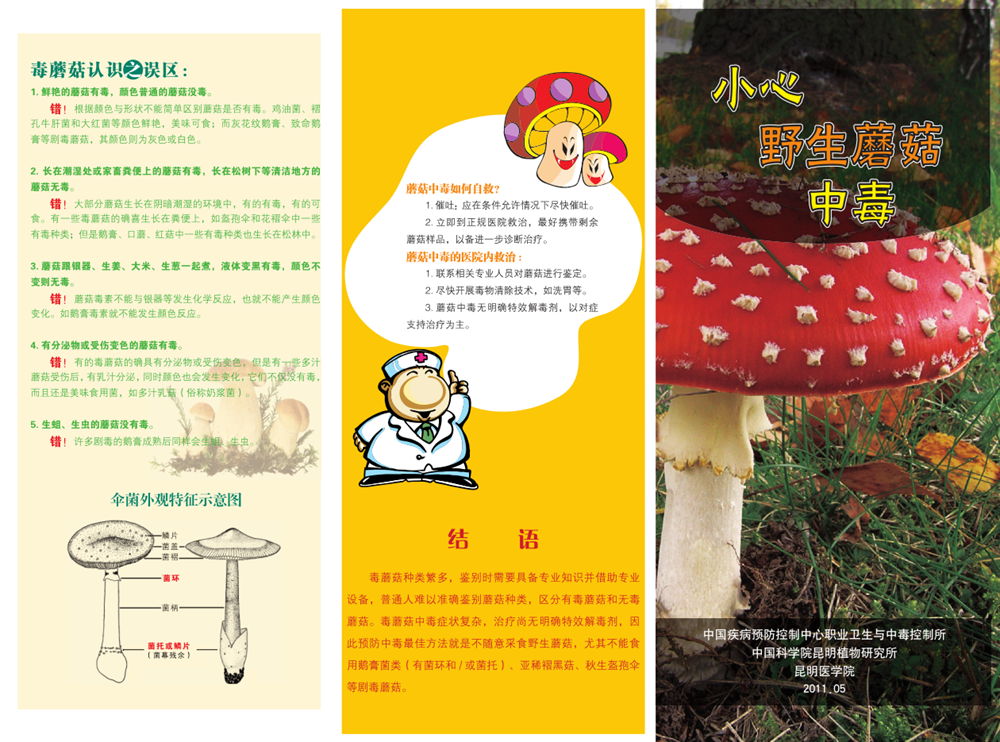

如何辨别有毒野生菌?一般来说,毒菌的颜色比较鲜艳,有疣,毒菌的帽子上会有疙瘩,还有的有红斑、沟托、沟裂,有的菌子上有菌托、菌环,一般的毒菌摘断以后会有浆汁流出来,味道刺鼻。毒菌还可从以下几个方面加以识别:观外形,一般毒菌的颜色较可食用菌鲜艳,菌伞上多呈红紫、黄色或杂色斑点,柄上有环和托;闻气味,毒菌往往有辛辣、恶臭及苦味,可食菌则有菌固有的香味,无异味;变色试验,用葱白在菌盖上擦一下,如果葱白变成青褐色,证明有毒,反之则无毒。毒菌煮熟后遇上银器往往变黑色,遇蒜丁变蓝色或褐色;牛奶试验;将少量新鲜牛奶洒在菌表面,如果牛奶在其表面上发生结块现象,则可能有毒。

如何避免食用野生菌中毒?恩施市疾控中心有关专家提出以下建议:不要采、购不熟悉的菌类;不要将采来的野生菌不要全放在一起炒,以免种类不同的野生菌混炒容易发生化学反应;吃菌时不要喝酒,以免与酒中所含的乙醇发生化学反应,生成毒素引起中毒;吃完菌后如感不适,有恶心、头晕、呕吐、看东西不明或幻视、幻听症状应立即前往医院治疗。

编审:高雄

编辑:黄穗 刘彬

请输入验证码